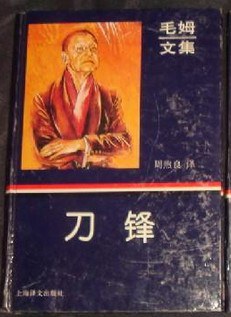

刀鋒

〔英國〕威廉·薩默塞特·毛姆

刀鋒

「刀鋒」 百科

《刀鋒》是用第一人稱寫的,而且這個人乾脆不再是作者慣用的阿辛登筆

名,而是直接用了自己的真名實姓。小說寫一個參加第一次大戰的美國青年飛行員

拉里·達雷爾。在軍隊中,拉里結識了一個愛爾蘭好友:這人平時是那樣一個生龍

活虎般的置生死於度外的飛行員,但在一次遭遇戰中,因趨救拉里而中彈犧牲。拉

裏因此對人生感到迷惘,弄不懂世界上爲什麼有惡和不幸(這也是毛姆在《總結》

中提出過的)。復員後,拉里既不肯進大學,也不肯就業,一心想探求人生的終極。

爲此,他丟下未婚妻來到巴黎;兩年後,和未婚妻解約,又從巴黎遍遊世界各地,

最後到了印度,找到了印度的吠陀經哲學。於是了悟人生,把自己的一點薄產分散

給親友,自己返回美國,當一個自食其力的出租汽車司機,打算隱身人海,以終天

年。小說以拉里爲中心,描繪了許多美國男女,有拉里的未婚妻,貪圖物質享受的

伊莎貝兒;有以買賣古董起家,一心想鑽進上流交際社會的艾略特·談波登;有頭

腦簡單但心地忠厚的格雷·馬圖林,他原是百萬富翁的獨生子,但是一九二九年的

經濟大崩潰使他破了產,他是個只知道做生意發財的典型美國社會產物;有伊莎貝

兒的同學,索菲·麥唐納,因丈夫和兒子在車禍中喪命,被夫家放逐到巴黎來過着

墮落的生活,終於被不逞之徒殺害;還有一個模特兒兼妓女的法國女子蘇姍·魯維

埃,和拉里與作者都相識,最後和法國一個外地廠商結婚而得到生活保障。作者本

人在書中也擔任了一個重要角色;他既是演員,又是觀衆。背景多半是在法國,特

別是巴黎。由於毛姆大半生是在法國度過的,而寫作本書時,正因戰爭避地美國,

所以寫到巴黎時,特別流露出懷鄉情緒,如寫他在赴拉里約會之前,穿過盧森堡博

物館的公園時,描寫園中游人的那一段回憶自己青年時期的描述,完全屬於自敘性

質,和小說毫無關係。又如第六章論述萊辛的《貝蕾妮絲》,都是離開主題發揮自

己的文學見解。書中的主要角色除掉蘇姍·魯維埃外,全都是美國人,使人想起一

句調侃美國人的諺語:“人死後進天堂,美國人死後去巴黎。”但是,他們最後都

死的死了,回國的回國了,連蘇姍·魯維埃也嫁到外地去,如作者所說,“在我的

生命中也消失了。”當然,這個小圈子裏的人只佔據作者生活的很少一部分,但我

們仍不免興一種落寞之感,彷彿作者是“珠箔飄燈獨自歸”。

正如作者在小說中交代的,他這本書並不想“闡述所謂《奧義書》的哲學體系。”

“我懂得太少了,但即使懂得很多,這也不是闡述《奧義書》的地方……我想的只

是拉里。”在本書結尾時,他又說,“我是個俗人,是塵世中人;我只能對這類人

中麟鳳的光輝形象表示景慕,沒法步他的後塵。”因此,他和克里斯朵夫·衣修午

德[注]不同,並不打算向西方推薦吠陀經哲學,或者提倡人人都學拉里;單拿一點

來說,不近女色,如果人人都象拉里那樣奉行,豈不會造成滅種的災禍!毛姆的道

德觀是如我國嵇康在《絕交書》中所主張的“四民有務,各得志爲樂”。他把拉里

捧得很高,但並不把艾略特·談波登那個“大大的勢利鬼”貶得很低。他對放浪形

骸的索菲·麥唐納只有同情,對當模特兒兼妓女的蘇姍·魯維埃能夠有一個歸宿感

到欣幸,對頭腦簡單的格雷·馬圖林,在他的筆下絕少挖苦,而往往突出他的忠厚

和慈愛,但對伊莎貝兒則毫不徇情地揭露她蓄意破壞索菲和拉里婚事的陰謀,儘管

他很欣賞她的美,並且是她多年來的“知心”朋友。但他接着也寫伊莎貝兒獲悉拉

裏分散自己財產,並且返回美國預備當司機的消息後,傷心啜泣的情景,從而讓讀

者自己對伊莎貝兒作出結論。不妨說,伊莎貝兒的用心是狠毒的,但是,她破壞的

是一個本來不可能有好結果的婚姻,因爲如果索菲連伊莎貝兒佈置那點誘惑都抵禦

不了,拉里即使學會了瑜伽修道士的那點法力,能把她從自甘墮落的道路上拉得回

轉嗎?

儘管作者在本書開頭聲稱,他幾乎沒有什麼故事可述,但是,他仍舊充分運用

了敘事的技巧,從而抓住讀者的注意力。在翻譯本書的過程中,我時常碰到這樣的

情形,即一面譯,一面盤算着不知他對這種鋪開的局面怎樣收拾法。但是,使我佩

服的是他筆頭一轉,很快就結束掉;例如在第二章末尾,當伊莎貝兒告訴作者自己

和拉里解約的經過,以及作者給了伊莎貝兒忠告之後,他只用兩三行文字就結束了

他們精心策劃的漢普頓宮之遊:

雨仍舊下個不停,我們認爲不去看漢普頓宮那些華貴建築,甚至伊麗

莎白女王的牀,伊莎貝兒也可以活下去,所以就坐車子回到倫敦。

我想如果有個金聖嘆的話,很可能在這一段後面插進一些雙行批語:“隨手收拾掉

漢普頓宮,妙。蓋漢普頓官之遊不過是爲了找個場合讓伊莎貝兒能向作者傾吐胸臆,

現在目的已達,再敘述作者領她遊覽漢普頓宮便是呆鳥矣。”

......

小說不是歷史,不需要反映一個時代的全貌,但它反映的那一部分,特別是其

中的人物,必須給人以真實感,不能只是影子。有時候,由於文學修養差,欣賞不

了作家所創造的人物,這情形是有的。我當學生時,對莎士比亞的黎耶王形象就不

能欣賞,後來讀了A.C.佈雷德利[注]的《莎士比亞悲劇》才發現自己的文學修養

不足。但是,有些名家筆下的人物,如最近我讀到的狄更斯的《小杜麗》,就只能

說是概念的產物了。毛姆的《刀鋒》之所以可貴,就在於爲我們提供了兩次大戰之

間那個時期的一個人物畫廊。

周煦良

一九八○年十一月六日

(譯者序的節選)